Inflation misst man als Inflationsrate. Denn nur so kann man das zahlenmäßig prägnant ausdrücken und grundsätzlich vergleichen. Die Inflationsrate kann man nun auf ganz verschiedenen Wegen berechnen, wodurch sich natürlich auch das errechnete Ergebnis unterscheidet. Eine ganz klassische und gebräuchliche Methode basiert dabei auf einem so genannten Warenkorb.

Warenkorb zur Ermittlung des Preisindexes

Am häufigsten wird in Deutschland zur Messung der Inflation oder Deflation die Preisentwicklung eines Warenkorbs herangezogen. In diesem Warenkorb sind Produkte, die man versucht möglichst durchschnittlich auszuwählen. Bereits hierbei gibt es unterschiedliche Warenkörbe, da man natürlich trefflich streiten kann, welche Produkte typisch und stellvertretend für den Durchschnitt sein können.

Man versucht daher in einem Warenkorb möglichst repräsentative Produkte abzubilden. Welche das sind, kommt wiederum auf das Messziel an. So gibt es auch Warenkörbe, um Erzeugerpreise, Großhandelspreise oder Baupreise zu erfassen und deren Entwicklung festzustellen.

Selbst auf den ersten Blick kurios anmutende Warenkörbe, wie die Bier-Preis-Entwicklung auf dem Münchner Oktoberfest oder die Preis-Entwicklung der durchschnittlichen Big Mac-Preise von McDonald’s, haben wissenschaftlich und praktisch durchaus Aussagekraft.

Zusammensetzung für den Verbraucherpreisindex

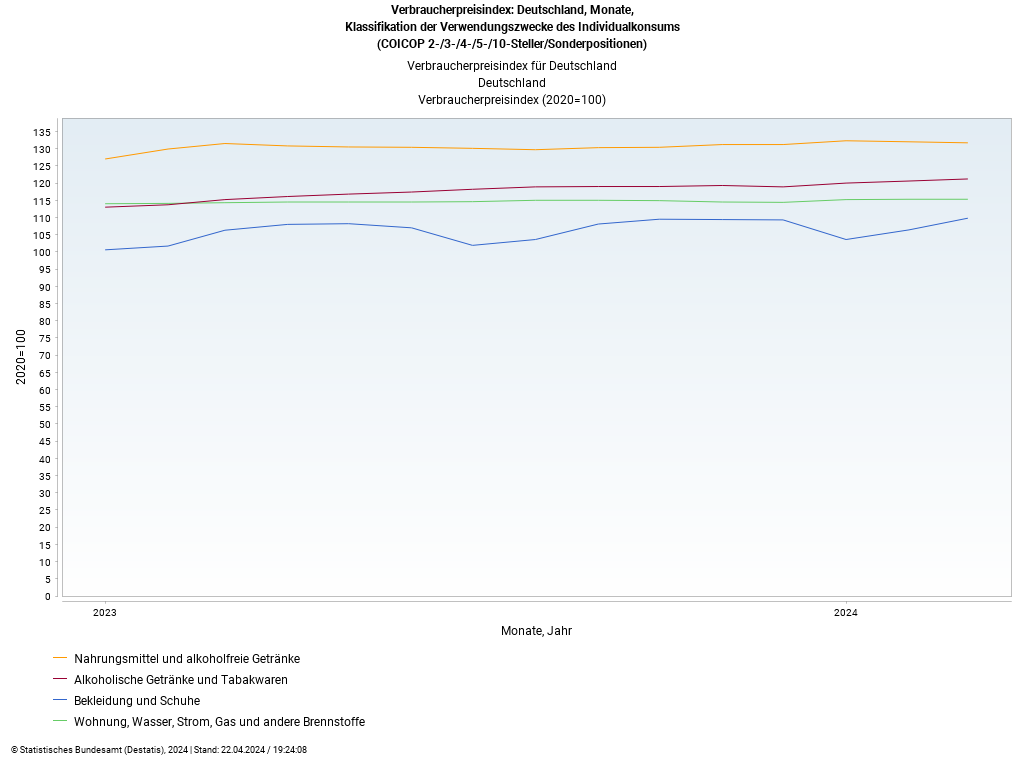

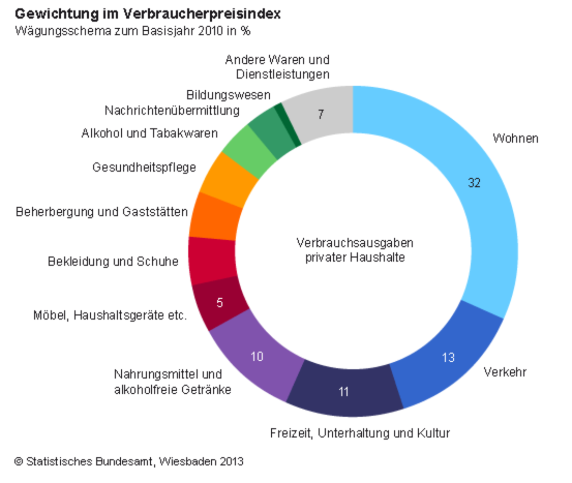

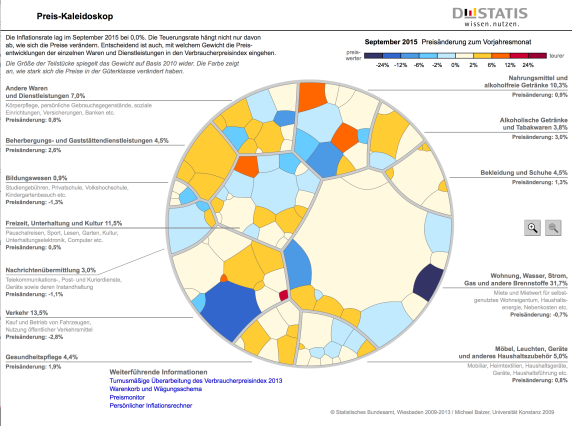

Am gebräuchlichsten in Deutschland ist der Warenkorb, der die Kosten für einen privaten deutschen Durchschnittshaushalt ermitteln soll (Verbraucherpreisindex). Daher liegen im Warenkorb eben solche Produkte, die ein deutscher Durchschnittshaushalt (2,3 Personen) nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes im Durchschnitt benötigt. Seit 2004 enthält der Warenkorb ungefähr 750 Güter mit ca. 300.000 Preisen, die nach dem vermuteten Durchschnittsbedarf gewichtet sind. Im Warenkorb sind daher Ausgaben für Wohnung, Wasser, Gas und Brennstoffe, Nahrungsmittel, Freizeit, Kultur, Bildung, Gesundheit, Pflege, Bekleidung, Schuhe und viele mehr erfasst.

Zum interaktiven Kaleidoskop des Statistischen Bundesamtes

In Österreich misst die Statistik Austria und in der Schweiz das Bundesamt für Statistik anhand ähnlichen Warenkörben ähnliche Preisindizes.

Warenkorb und Preisentwicklung

Wenn man an die Entwicklung im Elektronikbereich oder Autobereich denkt, wird klar, dass sich auch der Bedarf sowie die Ausgaben des mit dem Warenkorb beobachteten Durchschnittshaushaltes verändern. Wer benötigt heute auch noch Disketten oder Videokassetten. Daher ersetzt man laufend alte durch neue Produkte und zieht mit dem Basisjahr nach, um zu großen Verfälschungen durch diese Veränderungen zu vermeiden.

So stellte man im Januar 2013 das Basisjahr auf 2010 (vorher 2005 und davor 2000) um. Damit liegt die Bezugsgröße wieder näher am Ist-Zustand. Dennoch lassen sich Veränderungen bei den Konsumgewohnheiten nie optimal abbilden.

| Jahr | Monat | Harmonisierter Verbraucherpreisindex | Veränderungsrate zum Vorjahresmonat | Veränderungsrate zum Vormonat |

|---|---|---|---|---|

| 2024 | Januar | 126,4 | 3,1 % | -0,2 % |

| 2024 | Februar | 127,2 | 2,7 % | 0,6 % |

| 2024 | März | 128,0 | 2,3 % | 0,6 % |

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Stand: 23.04.2024

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Stand: 23.04.2024

Kritik am Warenkorb-System

- Bei ruhigem Nachdenken wird klar, dass noch weitere Faktoren wie die Entwicklung des Lebensstandards allgemein eine Rolle spielen. So ist heutzutage beispielsweise in Mittelklassewagen deutlich besser ausgestattet als noch vor 5 Jahren. Diesen Qualitätszuwachs kann man schwer messen und definieren.

Um die Vergleichbarkeit beizubehalten, kann man auch den Warenkorb nicht laufend ändern. Daher versucht man diese subjektive Bewertung durch eine mathematische Bewertungsmethode (hedonistische Bewertung) zu erfassen. Seit Juli 2002 wird dies auch in Deutschland durch das Statistische Bundesamt so vorgenommen.

Im Ergebnis verringert diese Berechnungsmethode die Inflationsraten deutlich. - Weiter ändern sich die Konsumgewohnheiten je nach individueller Ausgabensituation. So sind unverzichtbare Produkte wichtiger als Ausgaben etwa für Kultur, da man diesen nicht entkommen kann. Daher gibt es auch andere Warenkörbe, welche sich am täglichen Mindestbedarf orientieren (Kerninflationsrate).

Denn Preissteigerungen bei diesen Produkten empfindet man subjektiv häufig stärker als diese real sind (gefühlte Inflation). Die Lebenshaltungskosten je nach Lebensstandard werden auch im so genannten COLI, dem cost of living index, erfasst und berechnet. Man kann auch die eigene, individuelle Inflationsrate berechnen. - Dennoch kann man noch viele Effekte wie die Immobilienmärkte, die Geldmenge oder innovative Finanzprodukte nicht wirklich erfassen und damit berücksichtigen.

Warenkorb zur Inflationsmessung

Letztlich beobachtet man die Preise der Güter im Warenkorb. Die Preise zu Beginn (Basisjahr) gelten dann als Bezugsgröße für künftige Veränderungen. Die Inflationsrate bemisst sich grundsätzlich ohne näheren Einschränkungen als die Veränderung zum Basisjahr.

Beim deutschen Verbraucherpreisindex ermitteln beispielsweise die statistischen Landesämter monatlich die Preise der Güter und Dienstleistungen im Warenkorb. Das sind monatlich ca. 350.000 Einzelpreise aus verschiedensten Regionen und Quellen. Ausreißer lokaler Art fallen damit statistisch nicht (so) ins Gewicht.

Quellen, weiterführende Links

- https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/21108/warenkorb/

- https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/FAQ/anteil-gueter-warenkorb.html

- https://de.wikipedia.org/wiki/Warenkorb

Immobilienpreise, Aufwand für Handwerkerleistungen, Baumaterial etc. sind nicht expliziet ausgewiesen, der Anteil für Wohnen kann diese Ausgaben kaum abbilden. Außerdem ist der Wohnungsmarkt in Deutschland sehr different und kaum einheitlich abzubilden, das heißt, es gibt keine einheitliche Inflationsrate für Deutschland. Wenn schon in Deutschland dieses Maß fraglich erscheint, wie soll dann eine Inflationsrate für das gesamte Euro- Gebiet akzeptabel sein? Mit dieser angeblich zu niedrigen Inflationsrate begründet die EZB ihre Niedrigzinspolitik und die gigantische Ausweitung des Geldvolumens zu Lasten der deutschen Sparer und zur Rettung reformunwoilliger Pleitestaaten im Süden Europas.

Die Inflation am Immobilienmarkt und bei den Finanzmärkten ist nicht ausreichend berücksichtigt

Im Warenkorb fehlen Rentenbeiträge, Soli, Arbeitslosenversicherung etc. Eine Tariferhöhung um brutto 2% heißt, dass ca. 1% davon auf dem Konto bleiben. Bei einer inflationsrate von 1,8% sehe ich beim besten Willen keinen Reallohnzuwachs.

Weltfremd!

Mietpreise – alleine der Faktor treibt die Inflation schon höher. Beispiel Mietpiegel Stuttgart.Umzug von Familien und die resultierende Mietexplosion. Gesunde Lebensmittel. Gewohnheiten und damit der Bedarf ändern sich und werden nicht berücksichtigt.z.B. Zweitwagen, E-Bike, Zweiturlaub,Netflix, etc. Und nicht zu vergessen der staatliche Griff in die Brieftasche, der deutlich höher ausfällt, als die Inflationsrate.

M

Fakt: Mathematisch Top aber praxisuntauglich

Es ist zu beachten, dass das statistische Bundesamt eine Bundesbehörde ist und somit auch abhängig von der Regierung ist. Die Regierenden streben an, die Inflation möglichst gering zu halten. Insofern sind die eigentlichen Preistreiber, nämlich der Staat selber und die durch ihn ständig durch immer neue Auflagen und Steuern ansteigenden Kosten, kaum berücksichtigt.

Die Teuerung der täglichen Einkäufe in den letzten 12 Monate, z.B. Schweinebraten beim Metzger, Preissteigerung ca. 50% – Obst und Gemüse, Preissteigerung 25%-100% – Brot und Feingebäck mindestens 10%.

Des Weiteren z. B., Handwerkerleistungen ca. 10% – Kfz Reparaturen mindestens 10% – Heizöl, Gas, Benzin und Diesel 25% -50%.

Ich gehe davon aus, dass die tatsächliche Teuerung für Normalbürger und Normalverdiener, in den letzten 12 Monaten, um weit mehr als 10% gestiegen ist.

Es ist schon erstaunlich, wie unrealistisch der Warenkorb den tatsächlichen Bedarf abbildet. So wird „Wohnen“ mit nahezu 1/3 bewertet. Die Gewichtung ist aufgrund der Häufigkeit von Wohnungswechsel/Mieterhöhung deutlich zu hoch und nahezu skandalös. So wird dem „Otto Normalverbraucher“ eine viel zu geringe Inflationsrate suggeriert. Die Waren des täglichen Bedarfs hingegen (z.B. Nahrungsmittel/Getränke), die in Ihrer Häufigkeit millionenfach täglich zu Buche schlagen, fließen gerade einmal mit 10 Prozent in den Warenkorb. Was sind das für Statistiken, die hier unsere angebliche Inflationsrate abbilden sollen. Das ist tatsächliche eine unglaubliche Täuschung der Bevölkerung.

Wo kann man den Warenkorb als pdf runterladen? Sehr schwer zu finden!

Zweite Frage: Wo findet man die früheren Warenkörbe zum Vergleich der Inhalte? Mich würde brennend interessieren, wie er sich seit Gründung der. BRD geändert hat. (auch nicht auffindbar…) Danke für alle Hinweise!!